Mindfulness e prestazione sportiva

Allenare la mente per vivere il presente

Vivere il presente: una sfida quotidiana (e sportiva)

Quanto è difficile, nella vita di tutti i giorni, restare nel momento presente senza rimuginare su ciò che è stato o preoccuparsi per ciò che sarà?

E quanto questo continuo spostamento mentale tra passato e futuro può generare stress, tensione e insoddisfazione, sia nella vita personale sia nello sport?

Per gli atleti questa difficoltà è amplificata: errori commessi, aspettative di risultato, giudizi esterni, pressione competitiva. Tutti elementi che rischiano di allontanare l’atleta dal “qui e ora”, l’unico spazio temporale in cui la prestazione può realmente avvenire.

È proprio in questo contesto che la Mindfulness si rivela uno strumento prezioso.

Cos’è la Mindfulness?

La Mindfulness è una pratica di meditazione che comprende esercizi di consapevolezza basati sulla respirazione, sull’attenzione al corpo e sull’osservazione dei pensieri, senza giudizio.

Il termine Mindfulness può essere tradotto come consapevolezza intenzionale del momento presente.

Le sue radici affondano nella filosofia buddista, secondo cui è possibile raggiungere uno stato di maggiore serenità e accettazione di sé attraverso una presenza mentale piena e non reattiva all’esperienza che si sta vivendo.

Negli ultimi decenni, la Mindfulness è stata integrata in ambito scientifico e clinico, diventando uno strumento validato in psicologia, medicina e, più recentemente, psicologia dello sport.

Meditazione e consapevolezza: cosa accade durante la pratica

Dal latino meditatio, ovvero “riflessione”, la meditazione è una pratica che ha come obiettivo quello di allenare la mente a restare focalizzata sul presente.

Durante la pratica mindfulness:

• la mente non viene “svuotata”, ma educata a osservare;

• i pensieri non vengono eliminati, ma riconosciuti e lasciati andare;

• l’attenzione viene riportata intenzionalmente al respiro, al corpo o alle sensazioni.

Questo processo permette all’atleta di sviluppare una relazione più funzionale con i propri pensieri ed emozioni, senza esserne travolto.

Mindfulness e sport: perché funziona?

Nel contesto sportivo, la Mindfulness non serve a “rilassarsi” in senso passivo, ma a stare pienamente dentro l’azione, con maggiore chiarezza e stabilità emotiva.

Numerosi studi scientifici hanno evidenziato come i programmi basati sulla Mindfulness possano migliorare:

• la regolazione emotiva,

• la gestione dello stress,

• la concentrazione sotto pressione,

• la qualità della prestazione.

Secondo Gardner e Moore (2004, 2007), l’approccio mindfulness-based nello sport aiuta l’atleta a ridurre l’interferenza cognitiva (rimuginio, paura dell’errore, pensieri sul risultato) favorendo uno stato mentale più funzionale alla performance.

I principali benefici della Mindfulness per gli atleti

L’integrazione della Mindfulness nei programmi di preparazione mentale porta numerosi benefici, tra cui:

1. Riduzione dello stress e dell’ansia pre-gara

Attraverso la consapevolezza del respiro e del corpo, l’atleta impara a riconoscere i segnali di attivazione e a regolarli in modo più efficace.

2. Regolazione fisiologica

Studi dimostrano un impatto positivo su frequenza cardiaca e pressione sanguigna, favorendo uno stato di attivazione ottimale (Kabat-Zinn, 1990).

3. Migliore concentrazione e focus attentivo

La Mindfulness allena l’attenzione sostenuta e selettiva, fondamentali negli sport ad alta richiesta cognitiva.

4. Incremento di attenzione, memoria e consapevolezza di sé

L’atleta diventa più capace di leggere ciò che accade dentro e fuori di sé durante la prestazione.

5. Maggiore resilienza mentale

Allenarsi a restare nel presente aiuta a recuperare più rapidamente dopo un errore o un momento di difficoltà.

6. Allenamento del respiro consapevole

Strumento chiave per la gestione dei momenti di pausa, delle transizioni e dei picchi emotivi.

7. Migliore qualità del sonno e recupero

La pratica costante favorisce un miglior equilibrio psicofisico, incidendo positivamente anche sul recupero muscolare.

Mindfulness: non solo tecnica, ma mentalità

È importante sottolineare che la Mindfulness non è una tecnica da usare solo in gara, ma una vera e propria abilità mentale da allenare nel tempo, integrata all’interno di un percorso di preparazione mentale strutturato.

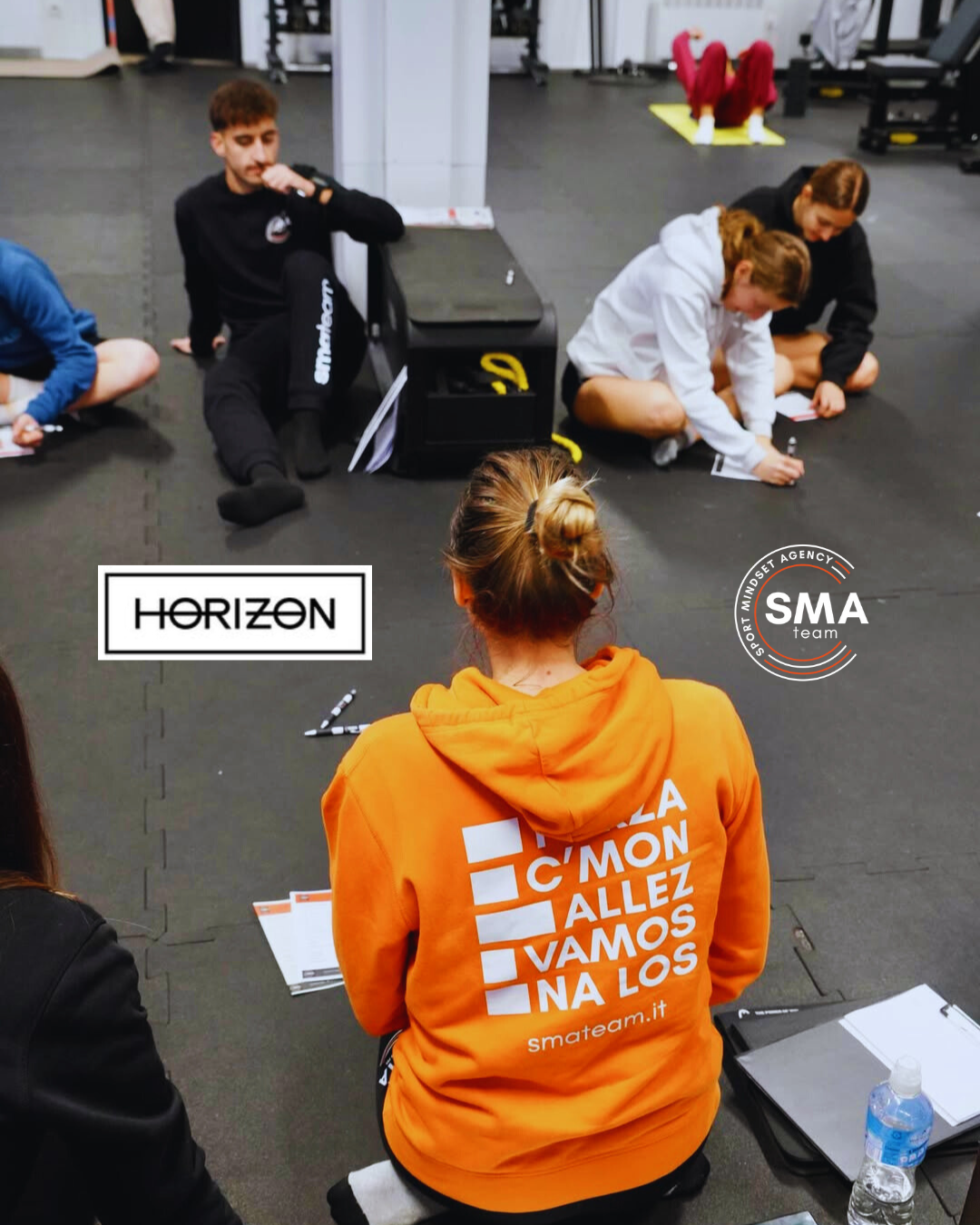

Nel lavoro che svolgiamo in Sport Mindset Agency, la Mindfulness viene adattata:

• all’età dell’atleta,

• al livello di esperienza,

• allo sport praticato,

• al momento della stagione.

Perché allenare la mente significa allenare la capacità di stare dentro l’esperienza, non di controllarla a tutti i costi.

Conclusione

In uno sport sempre più veloce, esigente e performativo, la Mindfulness rappresenta uno strumento potente per aiutare gli atleti a ritrovare il centro, migliorare la qualità della prestazione e, soprattutto, il proprio benessere.

Allenare la mente a stare nel presente significa allenare la possibilità di esprimere davvero il proprio potenziale.

Dott.ssa Ylenia Scolta – Dott.ssa Elena Uberti

Sport Mindset Agency